21 octobre 2019

Photo Chloé Delaume – Crédit @Tourgueniev

Depuis vingt ans, Chloé Delaume écrit. De l’autofiction, des poèmes, du théâtre, des fragments, des essais, des formes hybrides. Depuis vingt ans, Chloé Delaume écrit, entre autres, sur ce que c’est qu’être une fille, une femme. Dans Mes bien chères sœurs, un essai publié aux éditions du Seuil en mars dernier, elle écrit : « Les conséquences de la domination masculine dans les sphères privée et publique, lorsqu’on devient orpheline après ce qui était nommé à l’époque un « drame conjugal », c’est un peu difficile de passer à côté ». Elle évoque la violence du drame qu’elle a vécu à l’âge de 10 ans et qui hante tous ses textes. Elle parle plus largement de la France où une femme sur dix est violée au cours de sa vie, de la France où une femme est assassinée par son conjoint tous les trois jours. Elle parle de l’extinction en cours du patriarcat, de la parole qui s’est libérée, du renouvellement du féminisme depuis le mouvement #metoo.

Mes bien chères sœurs est un manifeste qui prône la sororité, qui se décline comme une messe incantatoire, intense, avec des phrases qui percutent, qui font comme crisser la lame d’un couteau sur la peau, avec cette noirceur qu’on lui connaît. Certains passages m’ont fait pleurer, trembler, alors j’ai eu envie de rencontrer Chloé. Elle est arrivée vêtue de noir, à la terrasse d’un café parisien, aussi drôle et profonde que je l’avais imaginée. On a parlé de cet essai adressé « aux femmes en général, autant qu’à leurs alliés », on a parlé de l’intime qui se fait littérature, de féminisme, de sororité, mais aussi des textes qui la touchent, des femmes qui l’inspirent, de ses projets.

« Le privé est politique, l’intime est littérature ». Ce sont tes mots dans Mes bien chères sœurs. L’intime, tu l’as utilisé dans toute ton œuvre littéraire en choisissant l’autofiction plutôt qu’une autre forme d’écriture. Qu’est-ce qui te fait « refuser les fables qui saturent le réel » ?

Je suis enfin en train de travailler sur un roman normal ! Après 20 ans, il fallait que j’essaie, que je m’y frotte. L’autofiction a longtemps été une forme qui était plus naturelle pour moi car je crois que je n’écris qu’à partir de ce que je connais, même quand je transfère. Il y a aussi le fait que le roman réaliste n’était pas ce qu’il me semblait nécessaire de défendre, parce que pendant longtemps ma pratique était du côté des formes à défendre, des formes orphelines. Et il y avait chez moi la volonté de défendre l’autofiction en tant que forme. Aujourd’hui, le roman traditionnel a complètement gagné, les formes expérimentales qu’on trouvait à la fin du 20e et au début du 21e siècle ne se pratiquent plus. Je trouve ça dommage, mais je ne vais pas m’interdire d’essayer, au moins une fois.

L’autofiction, c’était avant Facebook. Et, mine de rien, le rapport virtuel au moi a complètement modifié le geste transgressif qui faisait partie intégrante de l’autofiction. Aujourd’hui, il y a la littérature d’un côté et les pratiques sociales de l’autre, qui ont une incidence dans la monstration, la mise en scène et la fictionnalisation de soi. Je crois que tout le monde est devenu de sa vie le héros et qu’il y a donc moins de nécessité de montrer la voie maintenant. Ceci étant, je ne fais peut-être qu’une pause, un pas de côté, je ne sais pas.

Couverture du livre Mes bien chères sœurs

Le récit de soi est souvent décrédibilisé quand il est pratiqué par les femmes que l’on va souvent qualifier d’égocentriques, d’exhibitionnistes qui dévoient la littérature. Pourquoi ce « je » féminin gêne-t-il plus que le « je » masculin qu’on associe plus facilement à un « je » universel ?

Les femmes dérangent quand elles écrivent à partir de l’intime mais elles dérangent aussi tout simplement quand elles écrivent. Nous ne sommes encore que 30% de femmes parmi les écrivains. Une femme qui écrit ça a toujours dérangé. C’est un poncif. Par rapport au récit de soi, je crois qu’il y a eu des abus car on a beaucoup mélangé témoignages et littérature. Pendant des années, on a été noyés dans une masse de témoignages, parmi lesquels il y a avait de la littérature. Ce mélange, cet amalgame, s’est fait au détriment de l’écriture.

Tu as participé en septembre à une soirée dédiée à l’écrivaine québécoise Nelly Arcan à la Maison de la Poésie, entrant dans un cycle de conférences organisé par l’EHESS. Elle a justement subi de plein fouet cette dévalorisation de l’écriture féminine s’inspirant du réel puisqu’on a trop souvent ramené son œuvre littéraire à un simple « témoignage de prostituée ». Qu’est-ce qui te touche dans ses textes ?

Ce qui me touche chez Nelly Arcan, c’est vraiment l’écrivaine. Sa langue me bouleverse. Je trouve qu’elle a une syntaxe incroyable. Ce qui me touche, c’est aussi son rapport au suicide. Habituellement, quand on a des pages sublimes sur le suicide, comme chez Cioran par exemple, elles n’ont pas été écrites par quelqu’un qui s’est donné la mort. Cioran est mort de sa belle mort à 84 ans. Nelly Arcan, elle, elle est allée jusqu’au bout. Donc en la lisant, on comprend. Ce sont les mots de l’insoutenable, un peu comme quand on lit la douleur d’Antonin Artaud dans Les Cahiers d’Ivry. On est donc face à une souffrance qui est de l’ordre de l’indicible mais qui est sublimée par la littérature. Et chez Nelly Arcan, je suis aussi touchée par quelque chose de l’ordre de l’étrangeté. On n’a pas du tout tiré les mêmes conclusions existentielles et le même rapport aux gens, aux hommes comme aux femmes, de la prostitution. Sa pratique prostitutionnelle n’a pas été la même que la mienne puisque je me suis prostituée dans des bars en France et qu’elle a travaillé en appartement au Québec. Pour moi c’était très différent, c’était moins à l’abattage, mais Nelly Arcan a tiré de cette expérience un rapport d’une violence folle à autrui, aux femmes, à sa famille, et ça me fascine. Ça me fascine et en même temps c’est quelque chose qui me fait un peu peur. J’ai donc un rapport ambivalent avec elle, un peu comme avec Christine Angot : c’est à la fois sublime et très dangereux.

Dans Mes bien chères sœurs, tu appelles à une vraie sororité comme outil de pouvoir féminin. Pourquoi cette sororité te semble-t-elle essentielle à la quatrième vague de féminisme qui fait suite à #MeToo ?

Parce que c’est la seule chose qu’on n’a pas réussi à mener jusqu’alors et parce que sans alliance on est foutues. On sait bien que les techniques qui ont eu cours jusqu’à présent ne sont pas viables. Le fait d’agir en calque du régime patriarcal pour s’en sortir et de fonder des relations matriarcales ne fonctionne pas. On sait aussi que l’ennemi est un peu fatigué et qu’il faut donc en profiter. Je pense aussi que la sororité est un rapport horizontal qui représente politiquement une autre solution, une autre alternative. Et puis la sororité c’est un outil qui est accessible, contrairement à la révolution prolétarienne.

Tu écris « Je me suis toujours sentie féministe, avant même de connaître le mot ». Pourtant, même quand on se sent et se sait féministe, on peut se trouver prise dans des schémas liés à son histoire, rattrapée par quelque chose d’inconscient mais d’ancré dans la mémoire. Qu’est-ce qui est pour toi le plus difficile dans le féminisme aujourd’hui ?

Je pense que le lieu le plus difficile du féminisme c’est le couple, quand on est hétérosexuelle, ce qui est au final mon cas, après avoir tenté et vérifié… On n’y peut rien (rires). C’est dans le couple que c’est le plus difficile, c’est dans le couple qu’on trouve tout ce qui est de l’ordre de la charge mentale, du partage des tâches ménagères. C’était déjà la phrase des féministes des années 1970 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? ». C’est l’endroit qui est le plus difficile à négocier, à conquérir. Du coup, je suis célibataire.

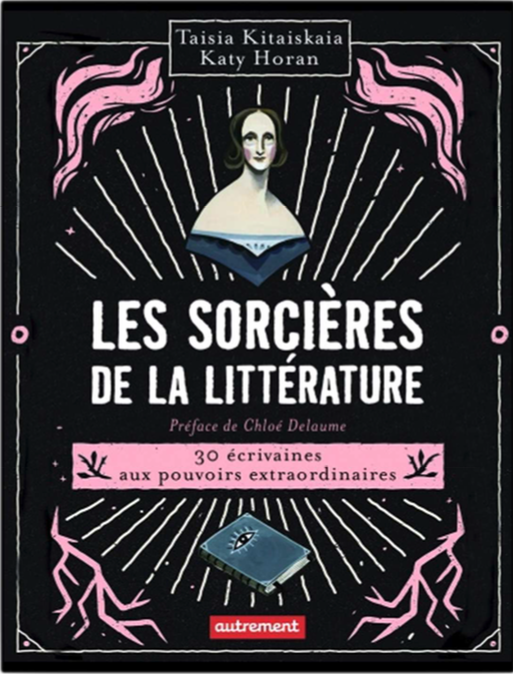

Tu signes la préface du livre Sorcières de la littérature – 30 écrivaines aux pouvoirs extraordinaires de Taisia Kitaiskaia qui paraîtra début novembre aux éditions Autrement. Peux-tu me parler de ce livre ?

Il s’agit d’une trentaine de textes de 30 écrivaines, certaines très connues comme Virginia Woolf et Toni Morrison, d’autres un peu moins. Ces trente figures de femmes écrivaines sont racontées dans de courtes fictions qui les présentent comme des petites sorcières. C’est un bel hommage, c’est un objet cadeau, à la fois mignon, intelligent et rempli de culture. Je le vois comme un objet de matrimoine. Et pour moi, dans le fait de contribuer à du matrimoine, il peut y avoir des trucs très sérieux, comme ce que je fais avec le projet Les Parleuses dont je suis la marraine (des séances de bouches à oreilles pour une réhabilitation du matrimoine littéraire organisées dans les Bibliothèques de Paris), et il peut aussi y avoir le fait d’écrire la préface d’un petit objet mignon, d’un objet de transmission.

Couverture du livre Sorcières de la littérature – 30 écrivaines aux pouvoirs extraordinaires

Tu as participé à la création de plusieurs revues littéraires, tu fais partie du comité de lecture du Seuil, tu diriges la collection de littérature expérimentale « Extraction » aux éditions Joca Seria avec laquelle tu favorises des formes d’hybridité, ce que tu fais aussi dans ton œuvre dans laquelle il t’est notamment arrivé de mélanger texte, film et musique. Sur quels projets travailles-tu en ce moment ?

Je suis sur deux trucs en ce moment. J’écris ce roman dont je parlais tout à l’heure. C’est un roman sur la femme de 45 ans, sur le basculement dans la seconde partie de vie. Et je travaille aussi sur des sonnets que j’écris à partir des rêves des habitants de Grenoble. Je suis artiste associée au Magasin des Horizons, le centre d’art contemporain de la ville, et je mène un projet qui s’appelle « Dream Operator » pour lequel je collecte les rêves et les cauchemars des gens. J’établis une cartographie des rêves et des cauchemars dans la ville et j’en fais des sonnets.

Qui sont les femmes qui t’inspirent, tes figures tutélaires ?

C’est Valérie Solanas. C’est la grande Misandre, la vraie folle. Elle est cliniquement atteinte mais ce n’est pas un problème. C’était un peu une sainte martyre en fait Solanas et en même temps elle était à la limite. Parce qu’elle n’avait pas de limite. Elle avait tiré sur Warhol et elle était déçue de l’avoir loupé, elle considérait qu’il fallait éradiquer l’homme parce qu’il était inférieur. Elle a été violée dans son adolescence, elle a eu des enfants mais elle n’en a reconnu aucun et elle a même toujours nié avoir accouché de sa fille. Donc on a du lourd, du très lourd. Son SCUM Manifesto est le texte le plus violent et en même temps le cri le plus puissant qui ait été porté sur la condition féminine. Et ce qu’elle dit sur l’état des femmes, sur l’infériorisation, est toujours valable.

Après il y a aussi Delphine Seyrig dans le rôle de la Fée des lilas… Mais là c’est autre chose, c’est parce que les fées n’ont pas d’âge comme disait Marie Rose. Non, je plaisante, la femme qui m’inspire le plus c’est Solanas. Le reste ce serait de la pose.

Est-ce qu’il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ?

Non, là je n’ai pas de punchline sous la main. Mais demain je vais à Bruxelles pour une lecture, il y a des Belges qui m’ont demandé quel était mon slogan féministe préféré et j’ai répondu « Bois mes règles ». C’est un slogan qui avait fait scandale sur Twitter il y a quelques mois, ça m’avait fait mourir de rire, ça calme tellement.

Vous pouvez suivre l’actualité de Chloé Delaume

Par Laura / Elles racontent, Noir Mystère